问世间情为何物,直教人生死相许,爱情自古以来就不断被世人歌颂。梁山伯祝英台,罗密欧朱丽叶的爱情故事世代流传。似乎伟大的爱情永远都是高于生命的,爱情之花总要用生命来献祭。

除此之外,电影《泰坦尼克号》中的富家小姐爱上穷小子的故事也十分令人动容。尤其是在那样的灾难背景下,生死相许的爱情显得尤为珍贵,值得歌颂。

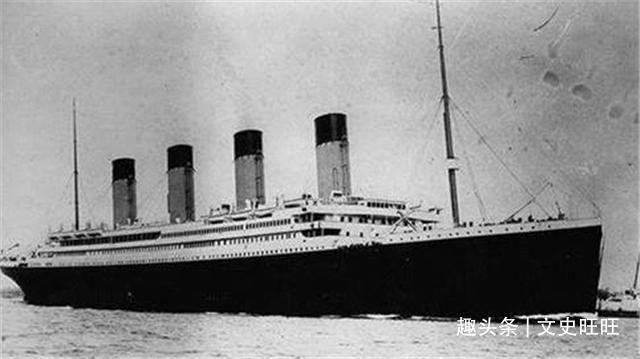

这部电影改编自真实的泰坦尼克号沉船事件。关于当时世界最豪华的巨轮泰坦尼克号沉没的原因众说纷纭,至今没有得出确切的结论。

这在历史上算得上一个空前的灾难,但有7人,原本应该被写入死亡名单,却仿佛受到神的指引而逃过一劫,后人探究其身份,发现皆为世界顶级富豪。

泰坦尼克号

泰坦尼克号是当时世界上最大的一艘豪华客轮。当时英国建造这艘巨轮斥资7500万英镑。这艘巨轮犹如一座山立在海上,足足有十一层楼高。

当时很多英国贵族热衷旅行,泰坦尼克号可以载着他们跨越大西洋,让人们享受海上度假的舒适和愉悦。

这艘巨轮在当时可算是“明星”。“乘坐泰坦尼克号”成为了一种荣誉,像军功章一样令人向往而骄傲。

但人们万万没有想到的是,这艘在当时可以算得上最先进,安全系数最高的轮船居然会在第一次航行中就一去不返,永眠大西洋。

1912年4月10日,泰坦尼克号开始了它的航行处女秀。它从英国出发,计划是经过法国、爱尔兰,最后到达美国纽约。

出发后的第五天,也就是4月11日,意外发生了。

那晚的大西洋的海水出奇的凶猛,摇晃着船只仿佛要把船只掀翻。天空中没有月亮,漆黑的夜空中只有几颗星星闪烁着微弱的光芒。

由于那晚没有月亮以及船上瞭望员的疏忽,瞭望员并没有注意到在轮船航线的正前方有一座巨大的冰山。

继续航行了一段距离后,瞭望员才发现轮船即将撞上冰山,但为时已晚,轮船没有足够的空间距离转变方向,最终船头侧面撞到了冰山上。

从泰坦尼克号的构造来看,本应与船体一样使用钢铁铆钉的船头由于钢铁铆钉太过巨大,改为手工安装锻铁铆钉。

锻铁铆钉不及钢铁铆钉结实,因此船头撞到冰山时受损极其严重。

撞上之后,船体受损发出了“咔嚓”的声音,部分乘客感觉到不对劲,跑到船头询问乘务员。但乘务员疏忽大意,没有仔细观察就草率回答乘客说,船只完全正常,导致乘客没有及时逃生。

再加上航行前轮船公司对泰坦尼克号过于自信,没有提前为沉船做好准备,因此船上没有求救信号弹,只有礼花弹。

夜里寂静的大西洋上空绽放的烟花,没有人会以为是求救信号,即便看到也会被当成海上晚宴中人们快乐到达巅峰时的烟火表演吧。

此时的泰坦尼克号就如一座海上孤岛,孤立无援。

泰坦尼克号迅速给海上其他客轮发送求救信号,除了卡帕西亚号匆忙赶来,其他客轮都以为是玩笑而置之不理。

在救援过程中,泰坦尼克号只有二十艘救生艇,每艘救生艇最多才能承载65人,而刚开始下放的几艘救生艇甚至都没有坐满人。

2200人,只有七百人顺利得救,1500多人与泰坦尼克号一起葬身大西洋。这是人类历史上一次巨大的灾难,关于这次灾难的原因,各界众说纷纭。

很多人对泰坦尼克号沉船事件的了解仅仅停留在电影《泰坦尼克号》呈现出来的那样,由于观察不仔细撞上了冰山,导致船只沉没。但研究界还有其他几种说法。

有一种说法认为,泰坦尼克号是被某个“幽灵船”袭击后沉没的。

事故发生73年后的1985年,勘探人员终于在大西洋海底发现了沉睡的泰坦尼克号巨轮。研究人员在对巨轮进行研究时发现,巨轮上有一个边缘规则的圆形大洞。

一般来说,进水后的船只破洞周围应该有不规则裂痕,可这个洞周围却出奇地规则。加上有幸存者说当时曾看到海上有“鬼火”,学者对水下照片研究后也发现当时确实有一些不明发光体围绕着泰坦尼克号。因此学者推论可能是有“幽灵船”袭击了泰坦尼克号。

亨利·克雷·弗里克

还有一种说法略显诡异,认为泰坦尼克号的沉没与船上的木乃伊有关。

泰坦尼克号上存放着一具木乃伊。当时有一个神秘人买了这具木乃伊,准备用泰坦尼克号来运送它。

关于这具木乃伊,有不少传闻。据说曾经与这具木乃伊接触过的所有人不是死亡就是生了一场大病。

更为诡异的是,泰坦尼克号沉没之后,木乃伊不翼而飞。

但究竟有没有木乃伊,有没有鬼火,一直是个谜,毕竟没有更加确切的证据进一步证明他们的存在。

除了一些比较灵异的解释,还有人认为此次沉没是人为原因,是轮船公司为了骗取巨额保险费而人为策划的事件。

吉列尔莫·马可尼

像这样一直无法解开的谜团还有很多,除了沉没原因以外,专家还对泰坦尼克号的幸存者进行调查。调查发现,在此次事件中有七位超级富豪因为某种原因躲过一劫。

富豪身份的发现无疑把事件原因进一步推向了人为因素。这七位富豪究竟是何方神圣,让我们一同揭开他们的真面目。

美国富商弥尔顿?斯内夫利?赫尔希,赫尔希牛奶巧克力的老总。

西奥多·德雷塞

和妻子度假结束准备回家时,本准备乘坐泰坦尼克号,但由于订票时发生了一些意外,只能乘坐另外一艘轮船回家,得以逃过一劫。

钢铁巨头亨利·克雷·弗里克,上船前妻子的脚意外扭伤,为了照顾妻子选择留下来,没有登船。

西奥多·德雷塞,美国著名小说家。在欧洲游历一年后准备乘坐泰坦尼克号回美国,但在某位神秘出版商的劝说下改乘了另外一艘轮船,得以幸存。

意大利发明家,也是诺贝尔物理学奖获得者吉列尔莫·马可尼,在面对泰坦尼克号所在的轮船公司对他发出的免费乘坐的邀请时,因为工作原因拒绝,逃过一劫。

当时轮船公司还邀请了诺贝尔和平奖得主约翰·莫特,也被拒绝了。

约翰·莫特

在法国度假的美国银行家 JP·摩根。准备回国的摩根原本已经订好了船上的豪华客房,由于在法国玩得太过忘我,临时决定推迟回国计划。

年仅34岁的范德比尔特航运铁路帝国的继承人阿尔弗雷德·格温尼·范德比尔特,就在上船前一刻鬼使神差地取消了出行计划,免于灾难。

有些事情是解释不通的,比如突然看到的鬼火,比如神秘消失的木乃伊,比如为什么这几位富豪像是收到了死神的警告一般不约而同取消了登船计划,谁也无从得知。

阿尔弗雷德·格温尼·范德比尔特

但从这次灾难中我们应该得到一些警示。

其一,任何时候都不能疏忽大意。

若不是瞭望员疏忽没有看到冰山,若不是在乘客发现异常时仍不以为然,或许就能提前躲避冰山,也躲避这次灾难。

其二,做事情前应该做好充足的准备。

不能对事情有太好的预判,不可过分自信,过分自满。原本泰坦尼克号就是首次航行,应该做好各项救援准备。像信号弹,还有足够的救生艇。若准备了充足的救生艇,或许丧生的人数也不会有1500人之多。

其三,人道主义。

灾难面前是最能体现人性的时候,平常道貌岸然的君子在这种时候全都卸下伪装,变得原始而狼狈。

极少有人能高尚地将生的权力拱手让人。泰坦尼克号当初的救援宗旨是让妇女和小孩先走。但总有一些自恃有权、有钱的人觉得自己的生命高人一等,毫不谦让,令人唾弃。

但平心而论,追求生的权力在任何时候都不该被指责。但自己的生并不能建立在牺牲他人生命的基础上。若有些人为了自己能活下去,在危急关头将别人推下死亡的深渊,便再可耻不过了。

时隔多年,泰坦尼克号仍然是人类历史的一块难以愈合的伤疤。我们要永远记得这次灾难,永远警醒,永远缅怀。

让浮躁的心灵宁静下来。

【耶穌恩友】 詩集:生命聖詩,433

這首家喻戶曉的聖詩,不知安慰了多少人!你可知道作者在什麼情況下寫下了這首感人肺腑的詩? 作者史克文(Joseph Scriven 1819-1886),生於愛爾蘭,父親是皇家海軍上校。早年他一心想當軍人,曾進軍官學校,但因健康欠佳而輟。1842年,他畢業於都柏林大學。在他結婚前夕,他的未婚妻意外墮水溺斃,當時他痛不欲生,但恩友耶穌安慰了他。他在廿五歲時,傷心地離開了這翠綠的故鄉,前往加拿大執教。數年後,他再次戀愛,可是就在籌備婚禮時,未婚妻突然病故。自此他孤獨一生,將自己的生命、財產,光陰完全奉獻給主,讓主引導前程,惟有主才是他最親密的良友。他生性豪爽,樂於助人,經常幫助貧病和孤寡,時常帶了一把鋸子,在街頭為貧民,殘障者或寡婦義務作工。在嚴冬時,他將衣服和食物與窮苦的人分享,自己過著簡樸的生活。 1855年,他從最痛苦憂傷的經驗中,寫下了這首詩。1857年他母親在英國病重,他不克前往探望,就把這首詩寄去安慰她。後來有一次他自己病了,友人來探望他,從他床旁看到這首詩的草稿,閱後好奇地問他可是作者?他說:「這首詩是主與我共同寫的」。1886年,他不慎滅頂於安大略湖,真是不幸的巧合。 這首詩在1865年被編入英國的聖詩集中。1875年,孫基(Ira D. Sankey, 見p. 13)將它編入美國的「福音聖詩集」中。雖然史克文祇寫了一首聖詩,但百餘年來一直是基督徒的至愛。 這首詩的作曲者是孔文士(Charles C. Converse 1832-1918)。他是美國人,早年赴歐就讀,回美後專攻法律,但對音樂與哲學有更廣泛的興趣。他作有許多樂曲,但最膾炙人口的,卻是1870年作的這首簡單的聖曲。 世間友情雖可貴,但經不起時間與空間的考驗。人的志趣與觀念時常隨境遇而變遷,惟獨主是我們永恆不變的良友,我們可以隨時隨地向祂傾吐心聲而蒙垂聽。

问世间情为何物,直教人生死相许,爱情自古以来就不断被世人歌颂。梁山伯祝英台,罗密欧朱丽叶的爱情故事世代流传。似乎伟大的爱情永远都是高于生命的,爱情之花总要用生命来献祭。

除此之外,电影《泰坦尼克号》中的富家小姐爱上穷小子的故事也十分令人动容。尤其是在那样的灾难背景下,生死相许的爱情显得尤为珍贵,值得歌颂。

这部电影改编自真实的泰坦尼克号沉船事件。关于当时世界最豪华的巨轮泰坦尼克号沉没的原因众说纷纭,至今没有得出确切的结论。

这在历史上算得上一个空前的灾难,但有7人,原本应该被写入死亡名单,却仿佛受到神的指引而逃过一劫,后人探究其身份,发现皆为世界顶级富豪。

泰坦尼克号

巨轮沉没泰坦尼克号是当时世界上最大的一艘豪华客轮。当时英国建造这艘巨轮斥资7500万英镑。这艘巨轮犹如一座山立在海上,足足有十一层楼高。

当时很多英国贵族热衷旅行,泰坦尼克号可以载着他们跨越大西洋,让人们享受海上度假的舒适和愉悦。

这艘巨轮在当时可算是“明星”。“乘坐泰坦尼克号”成为了一种荣誉,像军功章一样令人向往而骄傲。

但人们万万没有想到的是,这艘在当时可以算得上最先进,安全系数最高的轮船居然会在第一次航行中就一去不返,永眠大西洋。

1912年4月10日,泰坦尼克号开始了它的航行处女秀。它从英国出发,计划是经过法国、爱尔兰,最后到达美国纽约。

出发后的第五天,也就是4月11日,意外发生了。

那晚的大西洋的海水出奇的凶猛,摇晃着船只仿佛要把船只掀翻。天空中没有月亮,漆黑的夜空中只有几颗星星闪烁着微弱的光芒。

由于那晚没有月亮以及船上瞭望员的疏忽,瞭望员并没有注意到在轮船航线的正前方有一座巨大的冰山。

继续航行了一段距离后,瞭望员才发现轮船即将撞上冰山,但为时已晚,轮船没有足够的空间距离转变方向,最终船头侧面撞到了冰山上。

从泰坦尼克号的构造来看,本应与船体一样使用钢铁铆钉的船头由于钢铁铆钉太过巨大,改为手工安装锻铁铆钉。

锻铁铆钉不及钢铁铆钉结实,因此船头撞到冰山时受损极其严重。

撞上之后,船体受损发出了“咔嚓”的声音,部分乘客感觉到不对劲,跑到船头询问乘务员。但乘务员疏忽大意,没有仔细观察就草率回答乘客说,船只完全正常,导致乘客没有及时逃生。

再加上航行前轮船公司对泰坦尼克号过于自信,没有提前为沉船做好准备,因此船上没有求救信号弹,只有礼花弹。

夜里寂静的大西洋上空绽放的烟花,没有人会以为是求救信号,即便看到也会被当成海上晚宴中人们快乐到达巅峰时的烟火表演吧。

此时的泰坦尼克号就如一座海上孤岛,孤立无援。

泰坦尼克号迅速给海上其他客轮发送求救信号,除了卡帕西亚号匆忙赶来,其他客轮都以为是玩笑而置之不理。

在救援过程中,泰坦尼克号只有二十艘救生艇,每艘救生艇最多才能承载65人,而刚开始下放的几艘救生艇甚至都没有坐满人。

2200人,只有七百人顺利得救,1500多人与泰坦尼克号一起葬身大西洋。这是人类历史上一次巨大的灾难,关于这次灾难的原因,各界众说纷纭。

泰坦尼克号

究其原因很多人对泰坦尼克号沉船事件的了解仅仅停留在电影《泰坦尼克号》呈现出来的那样,由于观察不仔细撞上了冰山,导致船只沉没。但研究界还有其他几种说法。

有一种说法认为,泰坦尼克号是被某个“幽灵船”袭击后沉没的。

事故发生73年后的1985年,勘探人员终于在大西洋海底发现了沉睡的泰坦尼克号巨轮。研究人员在对巨轮进行研究时发现,巨轮上有一个边缘规则的圆形大洞。

一般来说,进水后的船只破洞周围应该有不规则裂痕,可这个洞周围却出奇地规则。加上有幸存者说当时曾看到海上有“鬼火”,学者对水下照片研究后也发现当时确实有一些不明发光体围绕着泰坦尼克号。因此学者推论可能是有“幽灵船”袭击了泰坦尼克号。

亨利·克雷·弗里克

还有一种说法略显诡异,认为泰坦尼克号的沉没与船上的木乃伊有关。

泰坦尼克号上存放着一具木乃伊。当时有一个神秘人买了这具木乃伊,准备用泰坦尼克号来运送它。

关于这具木乃伊,有不少传闻。据说曾经与这具木乃伊接触过的所有人不是死亡就是生了一场大病。

更为诡异的是,泰坦尼克号沉没之后,木乃伊不翼而飞。

但究竟有没有木乃伊,有没有鬼火,一直是个谜,毕竟没有更加确切的证据进一步证明他们的存在。

除了一些比较灵异的解释,还有人认为此次沉没是人为原因,是轮船公司为了骗取巨额保险费而人为策划的事件。

吉列尔莫·马可尼

七人免于死亡之谜像这样一直无法解开的谜团还有很多,除了沉没原因以外,专家还对泰坦尼克号的幸存者进行调查。调查发现,在此次事件中有七位超级富豪因为某种原因躲过一劫。

富豪身份的发现无疑把事件原因进一步推向了人为因素。这七位富豪究竟是何方神圣,让我们一同揭开他们的真面目。

美国富商弥尔顿?斯内夫利?赫尔希,赫尔希牛奶巧克力的老总。

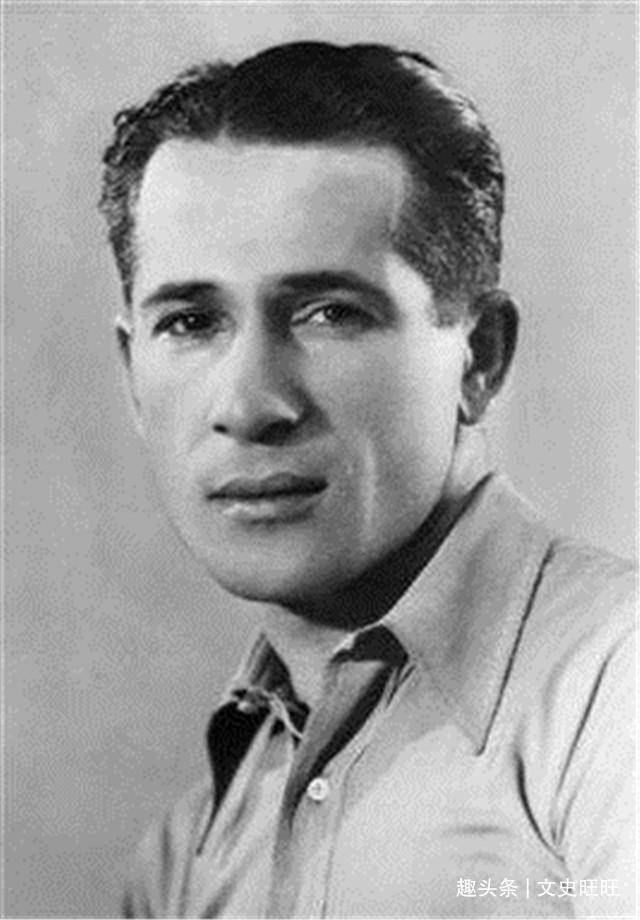

西奥多·德雷塞

和妻子度假结束准备回家时,本准备乘坐泰坦尼克号,但由于订票时发生了一些意外,只能乘坐另外一艘轮船回家,得以逃过一劫。

钢铁巨头亨利·克雷·弗里克,上船前妻子的脚意外扭伤,为了照顾妻子选择留下来,没有登船。

西奥多·德雷塞,美国著名小说家。在欧洲游历一年后准备乘坐泰坦尼克号回美国,但在某位神秘出版商的劝说下改乘了另外一艘轮船,得以幸存。

意大利发明家,也是诺贝尔物理学奖获得者吉列尔莫·马可尼,在面对泰坦尼克号所在的轮船公司对他发出的免费乘坐的邀请时,因为工作原因拒绝,逃过一劫。

当时轮船公司还邀请了诺贝尔和平奖得主约翰·莫特,也被拒绝了。

约翰·莫特

在法国度假的美国银行家 JP·摩根。准备回国的摩根原本已经订好了船上的豪华客房,由于在法国玩得太过忘我,临时决定推迟回国计划。

年仅34岁的范德比尔特航运铁路帝国的继承人阿尔弗雷德·格温尼·范德比尔特,就在上船前一刻鬼使神差地取消了出行计划,免于灾难。

有些事情是解释不通的,比如突然看到的鬼火,比如神秘消失的木乃伊,比如为什么这几位富豪像是收到了死神的警告一般不约而同取消了登船计划,谁也无从得知。

阿尔弗雷德·格温尼·范德比尔特

但从这次灾难中我们应该得到一些警示。

其一,任何时候都不能疏忽大意。

若不是瞭望员疏忽没有看到冰山,若不是在乘客发现异常时仍不以为然,或许就能提前躲避冰山,也躲避这次灾难。

其二,做事情前应该做好充足的准备。

不能对事情有太好的预判,不可过分自信,过分自满。原本泰坦尼克号就是首次航行,应该做好各项救援准备。像信号弹,还有足够的救生艇。若准备了充足的救生艇,或许丧生的人数也不会有1500人之多。

其三,人道主义。

灾难面前是最能体现人性的时候,平常道貌岸然的君子在这种时候全都卸下伪装,变得原始而狼狈。

极少有人能高尚地将生的权力拱手让人。泰坦尼克号当初的救援宗旨是让妇女和小孩先走。但总有一些自恃有权、有钱的人觉得自己的生命高人一等,毫不谦让,令人唾弃。

但平心而论,追求生的权力在任何时候都不该被指责。但自己的生并不能建立在牺牲他人生命的基础上。若有些人为了自己能活下去,在危急关头将别人推下死亡的深渊,便再可耻不过了。

时隔多年,泰坦尼克号仍然是人类历史的一块难以愈合的伤疤。我们要永远记得这次灾难,永远警醒,永远缅怀。

毛泽东为何不去留学

沈卫威

1919年3月12日,毛泽东和一群准备赴法国留学的学生一道离开北京,14日到达上海。送走留法学生后,他于4月6日回到湖南长沙。

。他在1920年给好友周世钊的信中说:我觉得求学实在没有“必要在什么地方”的理,“出洋”两字,在好些人只是一种“迷”。中国出洋的总不下几万乃至几十万,好的实在少。多数呢?仍旧是“糊涂”;仍旧是“莫名其妙”,这便是一个具体的证据。我曾以此问过胡适之和黎劭西两位,他们都以为我的意见为然,胡适之并且作过一篇《非留学篇》。

在长沙,毛泽东于1919年7月14日创办《湘江评论》。与此同时,胡适在北京的《每周评论》上发表《多研究些问题,少谈些主义》。于是,胡适和毛泽东都对对方的活动产生了反应。毛泽东是如期把《湘江评论》寄给了胡适。胡适在8月24日的《每周评论》第36号上撰写有《介绍新出版物》(署名“适”),高度评价了《湘江评论》,并表示支持湖南的学生斗争。他说:“《湘江评论》的长处是在议论的一方面。《湘江评论》第二、三、四期的《民众的大联合》一篇大文章,眼光很远大,议论也很痛快,确是现今的重要文字。还有‘湘江大事述评’一栏,记载湖南的新运动,使我们发生无限乐观。武人统治之下,能产生出我们这样的一个好兄弟,真是我们意外的欢喜。”而这篇文章正是毛泽东写的。“民众大联合”的思想是毛泽东思想的一个重要方面,这一思想的确立是在《湘江评论》时期。

9月1日,毛泽东响应胡适“多研究些问题”的号召,在湖南起草了《问题研究会章程》,寄给北京大学的邓中夏,刊发于10月23日的《北京大学日刊》。《问题研究会章程》中所列的大小144项问题(有互为兼容),是对胡适文章中所提出的问题的具体展示,思路和主旨与胡适基本一致。

1919年12月18日,毛泽东第二次到北京。这是他为反对湖南督军张敬尧所领导的学生运动的具体工作。他前往北京,代表“新民学会”上书胡适,是想争取胡适对湖南学生的支持。胡适晚年对助手胡颂平回忆说:“毛泽东在湖南师范毕业后到了北平,他和五个青年上书于我,——这封信,我是交给竹淼生的弟弟竹垚生保管的。在抗战期间,放在上海,竹垚生怕出事,把它烧掉了。”

毛泽东亲自登门拜访胡适之事,胡适的日记中有记录。1920年1月15日的胡适日记中有:“毛泽东来谈湖南事。”1920年4月11日毛泽东离开北京去上海。回湖南后,毛泽东寄给胡适一张名信片,内容如下:

适之先生:

在沪上一信达到了么?

我前天返湘。湘自张去,(新)气象一新,教育界颇有蓬勃之象。

将来湖南有多点须借重先生(之处),俟时机到,当详细奉商,暂不多赘。

此颂

教安

毛泽东寄

寓长沙储英源楚怡小学校

胡适晚年追忆了当年他对青年毛泽东的吸引和影响。在1951年5月16-17日的日记上,胡适回忆说:“毛泽东依据了我在1920年的《一个自修大学》的讲演,拟成《湖南第一自修大学章程》,拿到我家来,要我审定改正。他说,他要回长沙去,用‘船山学社’作为‘自修大学’的地址,过了几天,他来我家取去章程改稿。不久他就回湖南了。”

胡适所说的在毛泽东给朋友的信中可得到印证。1920年2月和3月14日毛泽东在离开北京之前分别给陶毅、周世钊的信中说:

“湘事平了,回长沙,想和同志成一‘自由研究社’(或径名自修大学),预计一年或两年,必将古今中外学术的大纲,弄个清楚。好作出洋考察的工具(不然,不能考察)。”“我想我们在长沙要创造一种新的生活,可以邀合同志,租一所房子,办一所自修大学(这个名字是胡适先生造的),我们在这个大学里实行共产的生活。”“如果自修大学成了,自修有了成绩,可以看情形出一本杂志。”

1921年8月16日毛泽东在湖南《大公报》上发表了《湖南自修大学组织大纲》,同时他又起草了《湖南自修大学创立宣言》。9月,毛泽东利用船山学社的校舍开办的自修大学开学。原船山学社的社长贺民范为校长,毛泽东任教务长。1922年4月,自修大学的校刊《新时代》创刊。11月自修大学和刊物被湖南政府勒令停办。湖南自修大学的学生大部分后来成了共产党的干部。

摘自《胡适周围》

--文学城www.wenxuecity.com--

让浮躁的心灵宁静下来。

【耶穌恩友】

詩集:生命聖詩,433

耶穌是我親愛朋友,背負我罪擔我憂,何等權利能將萬事,帶到主恩座前求!

多少平安屢屢失去,多少痛苦白白受,

皆因我們未將萬事,帶到主恩座前求。

有否煩惱壓著心頭?有否遇試煉,引誘?

我們切莫灰心失望,仍到主恩座前求!

何處得此忠心朋友,分擔一切苦與憂,

我們弱點主都知透,放心到主座前求。

勞苦多愁軟弱不堪,掛慮重擔壓肩頭,

主是你我避難處所,快到主恩座前求!

你若遭遇友叛親離,來到主恩座前求,

在主懷中必蒙護佑,與主同在永無憂。

這首家喻戶曉的聖詩,不知安慰了多少人!你可知道作者在什麼情況下寫下了這首感人肺腑的詩?

作者史克文(Joseph Scriven 1819-1886),生於愛爾蘭,父親是皇家海軍上校。早年他一心想當軍人,曾進軍官學校,但因健康欠佳而輟。1842年,他畢業於都柏林大學。在他結婚前夕,他的未婚妻意外墮水溺斃,當時他痛不欲生,但恩友耶穌安慰了他。他在廿五歲時,傷心地離開了這翠綠的故鄉,前往加拿大執教。數年後,他再次戀愛,可是就在籌備婚禮時,未婚妻突然病故。自此他孤獨一生,將自己的生命、財產,光陰完全奉獻給主,讓主引導前程,惟有主才是他最親密的良友。他生性豪爽,樂於助人,經常幫助貧病和孤寡,時常帶了一把鋸子,在街頭為貧民,殘障者或寡婦義務作工。在嚴冬時,他將衣服和食物與窮苦的人分享,自己過著簡樸的生活。

1855年,他從最痛苦憂傷的經驗中,寫下了這首詩。1857年他母親在英國病重,他不克前往探望,就把這首詩寄去安慰她。後來有一次他自己病了,友人來探望他,從他床旁看到這首詩的草稿,閱後好奇地問他可是作者?他說:「這首詩是主與我共同寫的」。1886年,他不慎滅頂於安大略湖,真是不幸的巧合。

這首詩在1865年被編入英國的聖詩集中。1875年,孫基(Ira D. Sankey, 見p. 13)將它編入美國的「福音聖詩集」中。雖然史克文祇寫了一首聖詩,但百餘年來一直是基督徒的至愛。

這首詩的作曲者是孔文士(Charles C. Converse 1832-1918)。他是美國人,早年赴歐就讀,回美後專攻法律,但對音樂與哲學有更廣泛的興趣。他作有許多樂曲,但最膾炙人口的,卻是1870年作的這首簡單的聖曲。

世間友情雖可貴,但經不起時間與空間的考驗。人的志趣與觀念時常隨境遇而變遷,惟獨主是我們永恆不變的良友,我們可以隨時隨地向祂傾吐心聲而蒙垂聽。