一场“黑天鹅”频现的美国大选,让今年的政治氛围陡然生变。原本两位高龄政治家之间二度对决,让美国选民倍感疲劳,但经历过暗杀总统候选人、临时更换竞选者的戏码,巨大的不可预测性横亘在选民与全世界面前。 但值得关注的不仅是选举本身,也可将目光放诸长远,将2024年视为美国内政变迁的又一个观察节点。无论是捆绑整个美国社会的政治极化,还是代际断层这样的两党内部危机,在今年的大选中都再度凸显,然而问题都非出现于一朝一夕,影响也不仅在今朝。 中国人民大学国际关系学院教授刁大明深耕美国选举政治,在《凤凰周刊》的专访中,他给出了对今年大选的具体剖析,并尝试解答更深层次的问题——选举到底意味着什么?民主党面临着怎样的方向危机?特朗普及其代表的理念如何形塑共和党的未来? 对于这些问题的解析,或许可以帮我们获得一把钥匙,让我们更易理解美国选举与种种政治现象。 民主党正处于排球赛中的“强轮” 《凤凰周刊》:民主党施压拜登退选,有强烈的过河拆桥意味,但从结果来看,的确让哈里斯近来在全国民调占优。这能否证明这是一个正确的决策? 刁大明:从7月21日拜登宣布退选到民主党全国代表大会召开恰好一个月,换人后民主党的选情确实有所改观,在一定程度上对民主党的一潭死水起到了激励作用。 哈里斯在年轻选民、女性选民和少数族裔选民群体中的动员能力确实比拜登更强。到8月初,民主党的综合民调摆脱了自去年9月以来特朗普持续小幅领先于拜登的局面,哈里斯相对特朗普的领先幅度已经到了1%到2%之间,虽然微幅领先,但在态势上有所转变。 ◆加入选战后,哈里斯在全国民调保持小幅领先特朗普。 换人还改变了民主党赢得摇摆州选票的路线图。在拜登退选之前,他必须赢下中西部宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州这三个摇摆州才能赢得选举。而现在,民主党在威斯康星州得以守住、密歇根州或宾夕法尼亚州选情有所松动的情况下,仍有胜选机会。 当前,西南部的亚利桑那州和内华达州、东南部的北卡罗来纳州和佐治亚州,都出现了不同幅度的选情变化。按照目前的民调来看,这四个州也真真正正“摇摆”起来了,变成了名副其实的“战场州”。这意味着,哈里斯通往白宫的路线图可能会比拜登更为丰富,从一定程度上挽回了民主党的颓势,改变了选举的节奏。 即便如此,民主党的选情依然面临着不确定性。 一方面要看哈里斯当前的领先势头能不能维持下去。过去一个月,民主党像是处于排球比赛中的“强轮”一样顺风顺水,似乎怎么打都能赢。换人后,哈里斯在16天内快速确定了副手人选,接着立刻前往七个关键州去做竞选集会活动,然后举办全国代表大会。整个过程中没有太多负面消息,显得势头强劲。 但不能天真地认为,换人就能解决民主党当前面临的所有问题。实际上,经济问题还在,通胀形势又成为焦点,边境问题也没有得到解决。可以说,民主党目前的势头更多反映了美国选民的情绪。以前特朗普势头压过拜登,因为他能更大幅度动员共和党选民“归队”,现在的局面则是哈里斯在让更多民主党选民“归队”。而接下来,哈里斯和特朗普将要硬碰硬,谁表现更好很难说。 ◆哈里斯在经济和边境议题上都处于劣势。 另一方面,假如拜登没有退选,7月21日到现在就不会是他的“强轮”吗?这很难说。虽然哈里斯让民主党的选情好了起来,但尚未好到一定能赢的地步,不能算是彻底扭转民主党选情。所以说,民主党目前选情的改观到底是不是由换人导致的,很难作出判断,只能说换人并没有带来更糟的后果。就算哈里斯胜选,是否就意味着民主党换人是成功的?也很难做出这样的评判。 民主党的任务不应该只是赢得选举,而要考虑胜选后的执政问题。但从2020年以来,美国的政党政治似乎到了只要赢得选举、执政问题可以再议的状态。因而两党无论谁赢得选举,并不是为了未来四年以自身理念来改变国家,而是为了赢得选举本身,阻止另一个政党运作国家。从这个意义上讲,就算民主党赢了选举,也不能算是一种胜利。 如果哈里斯上台,只意味着一个问题,那就是民主党正在被身份政治裹挟。民主党关注的诸多议题都在打身份认同牌,换句话说,已经到了候选人必须是非白人才对选民具有吸引力的地步。哈里斯的当选意味着民主党会倒向一个非白人党,可无论在理念还是群体意义上的非白人党,对于民主党的政治生态及未来发展来说未必是一个好的选择。美国是否已做好准备来迎接一个女性少数族裔总统还很难说,这只会进一步撕裂美国社会。 到目前为止,只能说换人的选择不算错,但对于民主党究竟意味着什么还很难判断。如果民主党的目标只是赢得选举,现在还看不出来哈里斯必胜的可能性,如果民主党的目标是回应美国民众,以其理念引导美国的发展方向,那么它还没有为此作出充分准备。 拥抱身份政治无法解决问题 《凤凰周刊》:奥巴马也是一位少数族裔总统,他在赢得选举后受到身份政治的困扰吗? 刁大明:奥巴马参选的时间背景比较特殊。2008年,美国处于金融危机之中,当时大家都困于其中,急需变化和变革,奥巴马也着力迎合国内选民在这方面的诉求。很显然,奥巴马当选后加速了民主党的身份政治转向,在一定程度上也刺激了共和党人白人至上的转向。虽说如今特朗普一直强调阶层意义、经济意义上的价值观转向,但包括特朗普崛起,乃至民主党现在需要哈里斯才能调动更多选民,这一切的改变可能起源都在2008年。 《凤凰周刊》:2008年奥巴马上台时民主党已经存在隐忧,可以说特朗普日后的上台并非一种偶然。如何解读这些年来民主党面临的问题? 刁大明:自2008年以来,民主党看到了身份政治的变化,看到少数族裔的激增和社会人口结构的变化,觉得用这张牌可以快速动员选民,所以选择完全拥抱身份政治,这导致其成为了一个少数族裔政党。也有人说到21世纪40年代,白人将不再占美国人口的多数,那时民主党将会拥有更多优势,这也是有可能的。 但在西方的政党体系里,哪个国家是按照族群区分政党的?随着少数族裔比例不断增加,他们会努力实现阶层的向上流动,特别是拉美裔和华裔。如果将来这些人实现了阶层跃升,共和党拿经济阶层、收入来“切割”选民,民主党拿身份政治、族裔标签来“切割”选民,前者是能够改变的经济身份,后者是与生俱来且不可改变的族裔身份,那么谁会成功呢?这将导致一个后果,即民主党希望这个世界越来越不平等,如果人人平等,它就失去了动员和切割选民的能力。 实际上,很多非洲裔选民认为,民主党对他们采取的政策仍是“种植园式”的——即提供一些利好政策,却无法帮助他们实现阶层变化,只是在选举期间呼吁该群体出来投票。比如说,现在哈里斯提出的一些福利政策,短期内能收买人心,长期而言却会增加政府的财政负担,导致债务提升,且税收不会增加,这意味着通胀水平不会下降,本质上解决不了问题。 民主党人总说,共和党是要回到过去,民主党则要争取未来,但这样的说法也是在“画饼”。民主党声称追求积极的、美好的、包容的社会,但他们是否包容那些有种族倾向的白人?实际上并没有。 虽然特朗普表现得非常极端,但他是在经济意义和阶层意义上做文章,希望回应过去一段时间美国在经济全球化背景下出现的迫切问题,而民主党的很多政策还是在利用人口结构的变化争取更多选票。它带来的结果是,民主党变成一个少数族裔党,却没有直面问题。 共和党已经全面特朗普化 《凤凰周刊》:从共和党初选阶段可以看出,特朗普依然在党内有着极强的主导力量,党纲像他个人的竞选纲领,选择的副手万斯也总是刻意模仿他的风格和主张,很有继承衣钵的意味。这是否意味着特朗普个人和共和党的绑定将是极其深厚难以切割的?长期来看,共和党是否还希望与特朗普切割? 刁大明:我们常说,共和党是一个理念主导的政党,民主党是一个群体融合的政党。共和党从来不缺激进的理念,这些理念或许比较极端,但确实会引导共和党持续发展下去。比如说,当巴里·戈德华特(Barry Goldwater,被认为是现代保守主义运动的奠基人)在1964年参选时,大家都认为他太过极端,但如果没有他,就不会有新保守主义,也不会有日后里根的巨大成功。 这次选举中,特朗普所提出和代表的理念已经被共和党阵营不断系统化,并包装成美国在后冷战时代的应然状态。这些理念会被共和党留下,如果特朗普当选,他的理念会进一步影响和塑造共和党,他的人事安排也将带来共和党政治精英群体构成的变化。 即便败选,特朗普对共和党在理念方面的影响依然存在,因为共和党已经全面特朗普化。只不过如果败选,特朗普对共和党政治精英构成方面的影响会相对弱一些。未来,谁会继续以特朗普的理念来推进共和党的转型,将其变成一个多族裔的工人群体政党?这值得关注。经历几轮选举和内斗之后,共和党的人事安排或将迎来快速调整,在2028年大选或2032年大选中明确这一人选。 共和党的问题不在于没有方向,而在于缺少更多、更合适的精英,从而能在这些方向上实现最大进展。相比之下,民主党则更加缺少方向和理念,它不断利用小恩小惠、通过政策调整来黏合群体,试图迎合不同群体的诉求,其基本盘也处于不断变化中,但却始终不能解决实际问题。 《凤凰周刊》:和四年前相比,如今我们可以说“特朗普主义”是一个语义清晰、使用语境明确的词汇吗?未来无论特朗普是否活跃在政治舞台上,“特朗普主义”都将继续主导共和党吗? 刁大明:对“特朗普主义”这个词的理解要区分语境。它在美国国内同其在国际舞台的意涵有所不同。一般情况下,所谓“特朗普主义”在国际舞台上提及较多,指的是美国的战略收缩,把美国自身资源和力量收回到国家的框架内,让美国成为一个具有领导力,但更强调主权性和内部事务的国家,而所有的对外付出都应以美国获得更多利益为前提条件。可以说,“特朗普主义”完全改变了冷战后美国对自身在世界上的角色定位。 在国内层面,“特朗普主义”在某些议题上接受了传统共和党人乃至一些激进共和党人的理念,比如税收改革、移民政策等,但其本质上并不是保守主义,而是民粹主义,它是西方民粹主义最大化的体现,也是和1980年代以来共和党保守主义理念结合的产物。可以说,“特朗普主义”是具有保守色彩的民粹主义,共和党内部那些反对“特朗普主义”的人则是保守主义者,他们反对民粹主义。 依照“特朗普主义”,共和党内形成了强大的政治力量。例如“MAGA派”就是接受了保守理念的民粹派,他们已是共和党建制派的一部分,也是支持特朗普的“主力军”。如今很难还将特朗普认定为非建制或反建制派,毕竟他已经做过四年总统。如果一定要有所区分,共和党内应该分为“MAGA派”和“非MAGA派”。 两党尚未摆脱代际危机 《凤凰周刊》:当拜登和特朗普竞争时,两党都被认为出现了代际危机,没有中生代政治家有影响力可以对抗他们。现在民主党已经从拜登交棒给哈里斯,共和党依然以特朗普为核心,但他也在找接班人。代际危机对两党来说依然是一个问题吗? 刁大明:如果在总统政治意义上谈论代际危机,对民主党而言,从1992年至今,除了奥巴马之外,所有总统候选人都出生于20世纪40年代。因为奥巴马超前(成为总统),人们会觉得“60后”已经可以执掌政权,导致“50后”群星陨落。结果到了2016年大选,民主党候选人还是“40后”。 因此哈里斯的意外出现,一定程度上似乎缓和了民主党面临的这种代际危机,让民主党看起来年轻了一些。但事实上,16年前的奥巴马早就做到过,因此可以说民主党仍在原地踏步,只不过形势没有进一步恶化。 倘若哈里斯当选并寻求连任,这意味着“70后”的民主党人失去了2028年参与大选的机会,从这一角度看,她没有为民主党面临的代际危机带来本质性改变。也许经历两至三次总统选举后,代际问题才可能真正得到调整。 对共和党而言,未来同样难有机会让“70后”上台。比如说,如果特朗普未来支持“80后”的万斯参选,党内那些“50后”“60后”“70后”该怎么办?特朗普选择万斯或将导致共和党代际更替提速,短期来看确实让人眼前一亮,但长期而言,如果不能实现平稳且有效的代际更迭,依然存在较大的风险。 尽管担任总统的年龄不存在定数,却存在大概的规律。然而由于很多因素的存在,比如政治极化和社交媒体的兴起,一些人年纪轻轻便快速蹿红,上升到比较高的位置,甚至借助一些危机上位。因为同样的原因,一些年龄较大的政客也获得了更多的可能性。 《凤凰周刊》:虽说美国政治极化严峻,但至少选举期间两党都还是要争取中间选民,能不能说中间派的存在依然很关键?某种程度上是政治极化的反力量? 刁大明:所谓“中间派”,应从两个维度来理解。一种是精英意义上的中间派,由于政治极化,这一类的中间派越来越少,只有在一些非常特殊的情况下,比如说参议院投票情况为50比49时,才有他们的生存空间。另一种是选民意义上的中间派。所谓中间选民,是指依据不同议题做出不同选择的那些人。 中间选民一直存在,现在仍占美国总体选民数量的30%至40%,但他们并没有影响到政治极化的趋势。这意味着这部分人缺乏投票热情。他们之所以不愿去发挥价值,也是因为对美国政治感到失望,因而持无所谓的态度。 但如果他们不投票,占比再高也没有意义。当中间选民的价值下降,两党就会更多回归基本盘,诉诸比较极端的立场,只要拿到基本盘的足够票数硬碰硬即可。 只有当中间选民认为选举事关全局、意义重大,他们才可能出来投票。从这一层面来讲,虽然哈里斯总说要阻止特朗普卷土重来,但如果中间选民认为特朗普会带来风险,可哈里斯的政策也不具有吸引力,他们可能依然不愿意投票。

一场“黑天鹅”频现的美国大选,让今年的政治氛围陡然生变。原本两位高龄政治家之间二度对决,让美国选民倍感疲劳,但经历过暗杀总统候选人、临时更换竞选者的戏码,巨大的不可预测性横亘在选民与全世界面前。

但值得关注的不仅是选举本身,也可将目光放诸长远,将2024年视为美国内政变迁的又一个观察节点。无论是捆绑整个美国社会的政治极化,还是代际断层这样的两党内部危机,在今年的大选中都再度凸显,然而问题都非出现于一朝一夕,影响也不仅在今朝。

中国人民大学国际关系学院教授刁大明深耕美国选举政治,在《凤凰周刊》的专访中,他给出了对今年大选的具体剖析,并尝试解答更深层次的问题——选举到底意味着什么?民主党面临着怎样的方向危机?特朗普及其代表的理念如何形塑共和党的未来?

对于这些问题的解析,或许可以帮我们获得一把钥匙,让我们更易理解美国选举与种种政治现象。

民主党正处于排球赛中的“强轮”

《凤凰周刊》:民主党施压拜登退选,有强烈的过河拆桥意味,但从结果来看,的确让哈里斯近来在全国民调占优。这能否证明这是一个正确的决策?

刁大明:从7月21日拜登宣布退选到民主党全国代表大会召开恰好一个月,换人后民主党的选情确实有所改观,在一定程度上对民主党的一潭死水起到了激励作用。

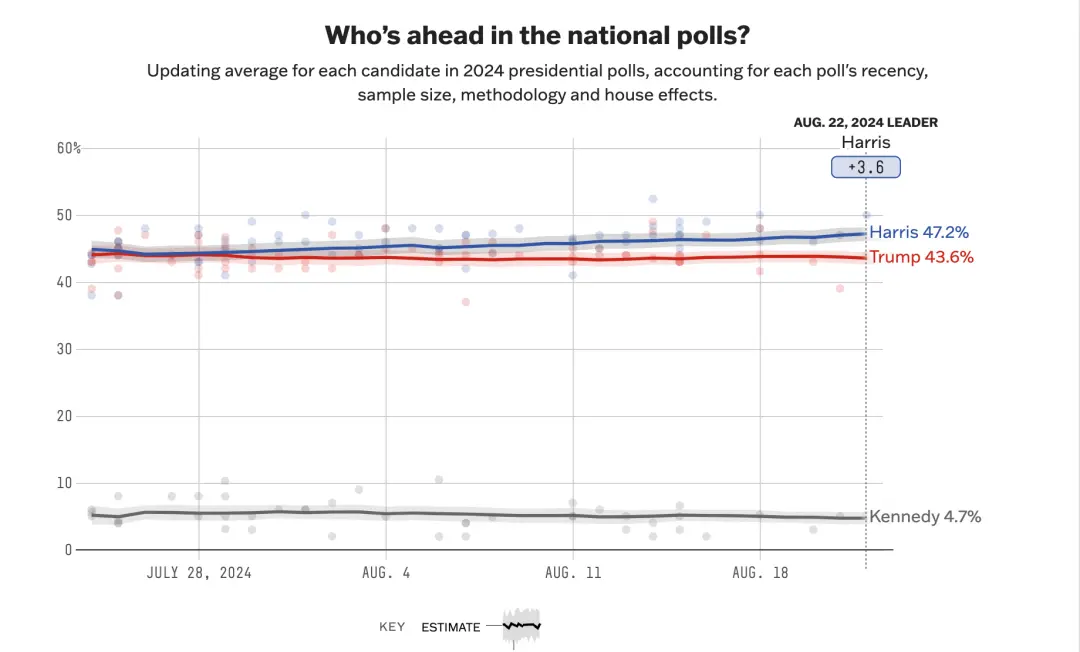

哈里斯在年轻选民、女性选民和少数族裔选民群体中的动员能力确实比拜登更强。到8月初,民主党的综合民调摆脱了自去年9月以来特朗普持续小幅领先于拜登的局面,哈里斯相对特朗普的领先幅度已经到了1%到2%之间,虽然微幅领先,但在态势上有所转变。

◆加入选战后,哈里斯在全国民调保持小幅领先特朗普。

换人还改变了民主党赢得摇摆州选票的路线图。在拜登退选之前,他必须赢下中西部宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州这三个摇摆州才能赢得选举。而现在,民主党在威斯康星州得以守住、密歇根州或宾夕法尼亚州选情有所松动的情况下,仍有胜选机会。

当前,西南部的亚利桑那州和内华达州、东南部的北卡罗来纳州和佐治亚州,都出现了不同幅度的选情变化。按照目前的民调来看,这四个州也真真正正“摇摆”起来了,变成了名副其实的“战场州”。这意味着,哈里斯通往白宫的路线图可能会比拜登更为丰富,从一定程度上挽回了民主党的颓势,改变了选举的节奏。

即便如此,民主党的选情依然面临着不确定性。

一方面要看哈里斯当前的领先势头能不能维持下去。过去一个月,民主党像是处于排球比赛中的“强轮”一样顺风顺水,似乎怎么打都能赢。换人后,哈里斯在16天内快速确定了副手人选,接着立刻前往七个关键州去做竞选集会活动,然后举办全国代表大会。整个过程中没有太多负面消息,显得势头强劲。

但不能天真地认为,换人就能解决民主党当前面临的所有问题。实际上,经济问题还在,通胀形势又成为焦点,边境问题也没有得到解决。可以说,民主党目前的势头更多反映了美国选民的情绪。以前特朗普势头压过拜登,因为他能更大幅度动员共和党选民“归队”,现在的局面则是哈里斯在让更多民主党选民“归队”。而接下来,哈里斯和特朗普将要硬碰硬,谁表现更好很难说。

◆哈里斯在经济和边境议题上都处于劣势。

另一方面,假如拜登没有退选,7月21日到现在就不会是他的“强轮”吗?这很难说。虽然哈里斯让民主党的选情好了起来,但尚未好到一定能赢的地步,不能算是彻底扭转民主党选情。所以说,民主党目前选情的改观到底是不是由换人导致的,很难作出判断,只能说换人并没有带来更糟的后果。就算哈里斯胜选,是否就意味着民主党换人是成功的?也很难做出这样的评判。

民主党的任务不应该只是赢得选举,而要考虑胜选后的执政问题。但从2020年以来,美国的政党政治似乎到了只要赢得选举、执政问题可以再议的状态。因而两党无论谁赢得选举,并不是为了未来四年以自身理念来改变国家,而是为了赢得选举本身,阻止另一个政党运作国家。从这个意义上讲,就算民主党赢了选举,也不能算是一种胜利。

如果哈里斯上台,只意味着一个问题,那就是民主党正在被身份政治裹挟。民主党关注的诸多议题都在打身份认同牌,换句话说,已经到了候选人必须是非白人才对选民具有吸引力的地步。哈里斯的当选意味着民主党会倒向一个非白人党,可无论在理念还是群体意义上的非白人党,对于民主党的政治生态及未来发展来说未必是一个好的选择。美国是否已做好准备来迎接一个女性少数族裔总统还很难说,这只会进一步撕裂美国社会。

到目前为止,只能说换人的选择不算错,但对于民主党究竟意味着什么还很难判断。如果民主党的目标只是赢得选举,现在还看不出来哈里斯必胜的可能性,如果民主党的目标是回应美国民众,以其理念引导美国的发展方向,那么它还没有为此作出充分准备。

拥抱身份政治无法解决问题

《凤凰周刊》:奥巴马也是一位少数族裔总统,他在赢得选举后受到身份政治的困扰吗?

刁大明:奥巴马参选的时间背景比较特殊。2008年,美国处于金融危机之中,当时大家都困于其中,急需变化和变革,奥巴马也着力迎合国内选民在这方面的诉求。很显然,奥巴马当选后加速了民主党的身份政治转向,在一定程度上也刺激了共和党人白人至上的转向。虽说如今特朗普一直强调阶层意义、经济意义上的价值观转向,但包括特朗普崛起,乃至民主党现在需要哈里斯才能调动更多选民,这一切的改变可能起源都在2008年。

《凤凰周刊》:2008年奥巴马上台时民主党已经存在隐忧,可以说特朗普日后的上台并非一种偶然。如何解读这些年来民主党面临的问题?

刁大明:自2008年以来,民主党看到了身份政治的变化,看到少数族裔的激增和社会人口结构的变化,觉得用这张牌可以快速动员选民,所以选择完全拥抱身份政治,这导致其成为了一个少数族裔政党。也有人说到21世纪40年代,白人将不再占美国人口的多数,那时民主党将会拥有更多优势,这也是有可能的。

但在西方的政党体系里,哪个国家是按照族群区分政党的?随着少数族裔比例不断增加,他们会努力实现阶层的向上流动,特别是拉美裔和华裔。如果将来这些人实现了阶层跃升,共和党拿经济阶层、收入来“切割”选民,民主党拿身份政治、族裔标签来“切割”选民,前者是能够改变的经济身份,后者是与生俱来且不可改变的族裔身份,那么谁会成功呢?这将导致一个后果,即民主党希望这个世界越来越不平等,如果人人平等,它就失去了动员和切割选民的能力。

实际上,很多非洲裔选民认为,民主党对他们采取的政策仍是“种植园式”的——即提供一些利好政策,却无法帮助他们实现阶层变化,只是在选举期间呼吁该群体出来投票。比如说,现在哈里斯提出的一些福利政策,短期内能收买人心,长期而言却会增加政府的财政负担,导致债务提升,且税收不会增加,这意味着通胀水平不会下降,本质上解决不了问题。

民主党人总说,共和党是要回到过去,民主党则要争取未来,但这样的说法也是在“画饼”。民主党声称追求积极的、美好的、包容的社会,但他们是否包容那些有种族倾向的白人?实际上并没有。

虽然特朗普表现得非常极端,但他是在经济意义和阶层意义上做文章,希望回应过去一段时间美国在经济全球化背景下出现的迫切问题,而民主党的很多政策还是在利用人口结构的变化争取更多选票。它带来的结果是,民主党变成一个少数族裔党,却没有直面问题。

共和党已经全面特朗普化

《凤凰周刊》:从共和党初选阶段可以看出,特朗普依然在党内有着极强的主导力量,党纲像他个人的竞选纲领,选择的副手万斯也总是刻意模仿他的风格和主张,很有继承衣钵的意味。这是否意味着特朗普个人和共和党的绑定将是极其深厚难以切割的?长期来看,共和党是否还希望与特朗普切割?

刁大明:我们常说,共和党是一个理念主导的政党,民主党是一个群体融合的政党。共和党从来不缺激进的理念,这些理念或许比较极端,但确实会引导共和党持续发展下去。比如说,当巴里·戈德华特(Barry Goldwater,被认为是现代保守主义运动的奠基人)在1964年参选时,大家都认为他太过极端,但如果没有他,就不会有新保守主义,也不会有日后里根的巨大成功。

这次选举中,特朗普所提出和代表的理念已经被共和党阵营不断系统化,并包装成美国在后冷战时代的应然状态。这些理念会被共和党留下,如果特朗普当选,他的理念会进一步影响和塑造共和党,他的人事安排也将带来共和党政治精英群体构成的变化。

即便败选,特朗普对共和党在理念方面的影响依然存在,因为共和党已经全面特朗普化。只不过如果败选,特朗普对共和党政治精英构成方面的影响会相对弱一些。未来,谁会继续以特朗普的理念来推进共和党的转型,将其变成一个多族裔的工人群体政党?这值得关注。经历几轮选举和内斗之后,共和党的人事安排或将迎来快速调整,在2028年大选或2032年大选中明确这一人选。

共和党的问题不在于没有方向,而在于缺少更多、更合适的精英,从而能在这些方向上实现最大进展。相比之下,民主党则更加缺少方向和理念,它不断利用小恩小惠、通过政策调整来黏合群体,试图迎合不同群体的诉求,其基本盘也处于不断变化中,但却始终不能解决实际问题。

《凤凰周刊》:和四年前相比,如今我们可以说“特朗普主义”是一个语义清晰、使用语境明确的词汇吗?未来无论特朗普是否活跃在政治舞台上,“特朗普主义”都将继续主导共和党吗?

刁大明:对“特朗普主义”这个词的理解要区分语境。它在美国国内同其在国际舞台的意涵有所不同。一般情况下,所谓“特朗普主义”在国际舞台上提及较多,指的是美国的战略收缩,把美国自身资源和力量收回到国家的框架内,让美国成为一个具有领导力,但更强调主权性和内部事务的国家,而所有的对外付出都应以美国获得更多利益为前提条件。可以说,“特朗普主义”完全改变了冷战后美国对自身在世界上的角色定位。

在国内层面,“特朗普主义”在某些议题上接受了传统共和党人乃至一些激进共和党人的理念,比如税收改革、移民政策等,但其本质上并不是保守主义,而是民粹主义,它是西方民粹主义最大化的体现,也是和1980年代以来共和党保守主义理念结合的产物。可以说,“特朗普主义”是具有保守色彩的民粹主义,共和党内部那些反对“特朗普主义”的人则是保守主义者,他们反对民粹主义。

依照“特朗普主义”,共和党内形成了强大的政治力量。例如“MAGA派”就是接受了保守理念的民粹派,他们已是共和党建制派的一部分,也是支持特朗普的“主力军”。如今很难还将特朗普认定为非建制或反建制派,毕竟他已经做过四年总统。如果一定要有所区分,共和党内应该分为“MAGA派”和“非MAGA派”。

两党尚未摆脱代际危机

《凤凰周刊》:当拜登和特朗普竞争时,两党都被认为出现了代际危机,没有中生代政治家有影响力可以对抗他们。现在民主党已经从拜登交棒给哈里斯,共和党依然以特朗普为核心,但他也在找接班人。代际危机对两党来说依然是一个问题吗?

刁大明:如果在总统政治意义上谈论代际危机,对民主党而言,从1992年至今,除了奥巴马之外,所有总统候选人都出生于20世纪40年代。因为奥巴马超前(成为总统),人们会觉得“60后”已经可以执掌政权,导致“50后”群星陨落。结果到了2016年大选,民主党候选人还是“40后”。

因此哈里斯的意外出现,一定程度上似乎缓和了民主党面临的这种代际危机,让民主党看起来年轻了一些。但事实上,16年前的奥巴马早就做到过,因此可以说民主党仍在原地踏步,只不过形势没有进一步恶化。

倘若哈里斯当选并寻求连任,这意味着“70后”的民主党人失去了2028年参与大选的机会,从这一角度看,她没有为民主党面临的代际危机带来本质性改变。也许经历两至三次总统选举后,代际问题才可能真正得到调整。

对共和党而言,未来同样难有机会让“70后”上台。比如说,如果特朗普未来支持“80后”的万斯参选,党内那些“50后”“60后”“70后”该怎么办?特朗普选择万斯或将导致共和党代际更替提速,短期来看确实让人眼前一亮,但长期而言,如果不能实现平稳且有效的代际更迭,依然存在较大的风险。

尽管担任总统的年龄不存在定数,却存在大概的规律。然而由于很多因素的存在,比如政治极化和社交媒体的兴起,一些人年纪轻轻便快速蹿红,上升到比较高的位置,甚至借助一些危机上位。因为同样的原因,一些年龄较大的政客也获得了更多的可能性。

《凤凰周刊》:虽说美国政治极化严峻,但至少选举期间两党都还是要争取中间选民,能不能说中间派的存在依然很关键?某种程度上是政治极化的反力量?

刁大明:所谓“中间派”,应从两个维度来理解。一种是精英意义上的中间派,由于政治极化,这一类的中间派越来越少,只有在一些非常特殊的情况下,比如说参议院投票情况为50比49时,才有他们的生存空间。另一种是选民意义上的中间派。所谓中间选民,是指依据不同议题做出不同选择的那些人。

中间选民一直存在,现在仍占美国总体选民数量的30%至40%,但他们并没有影响到政治极化的趋势。这意味着这部分人缺乏投票热情。他们之所以不愿去发挥价值,也是因为对美国政治感到失望,因而持无所谓的态度。

但如果他们不投票,占比再高也没有意义。当中间选民的价值下降,两党就会更多回归基本盘,诉诸比较极端的立场,只要拿到基本盘的足够票数硬碰硬即可。

只有当中间选民认为选举事关全局、意义重大,他们才可能出来投票。从这一层面来讲,虽然哈里斯总说要阻止特朗普卷土重来,但如果中间选民认为特朗普会带来风险,可哈里斯的政策也不具有吸引力,他们可能依然不愿意投票。